野本一真– Author –

野本一真

野本一真

親と子が共に育つ「共育」。子育て共育アドバイザー、学習塾塾長。

中学生のころ、所属していた部活が廃部になり帰宅部に。以来、帰宅ゲーム部として、時代が違えばプロゲーマーになるほどにゲームにのめり込む。また就職氷河期真っ只中にも関わらず、人生は一度しかない!と、上場企業・公務員・大学病院・医療グループ等、職種を変えた転職を行う。バイト時代を含めると10職種以上に及ぶ。その中で、高学歴ドロップアウトを幾度となく目の当たりにし「大人の関わり次第で人生が変わる」ことを痛感。学習塾(個別学習のセルモ)を開業。

子どもの自己肯定感・自己効力感を育み、急激な変化の時代に「自らが主人公の自らの物語」を歩むことができる力の育成。すなわち、状況を受け入れた上でどうすれば良いか?を自らで考え・行動できる大人へと成長する一助となることを「指導理念」としている。

また、職種を変えた転職をしたため、子どもの言う「何がわからないのかわからない」を幾度となく経験。児童心理学・脳科学も活用し、子どもに寄り添った指導を行う。その子どもの成長には家庭環境が不可欠。

親と子が共に育つ「共育」。子育て共育アドバイザーとして「親を対象とした親子関係の構築・改善相談」を行っている。近年は子どものスマホの保有率の増加と共にスマホ問題が子育ての問題となっており、その指導・改善方法を広く伝えることで、多くの「子育てで悩む親に何かひとつでも参考になることがあれば」と願い、

スマホの扱い、ルール作り、そのルールを維持するための親子関係構築方法を書いた

『子どものスマホで「困った!」を防ぐ スマホの与え方・使い方の教科書』を出版。

-

どうする?夏休み。子どものスマホ使用に関する記事が増えました。ルールと運用について

子どもにとっては、楽しい楽しい夏休み。ネットニュースを見ると、子どものスマホ使用に関する記事が多数掲載されています。 夏休み。子どものこんな姿を見ることになっていませんか? SNSの児童ポルノ被害など『9割がフィルタリングなし』の統計も 夏休み... -

たまには親子でこんな日も?|子育て期間は短い。せっかくなので楽しく

今日は、子どもと一緒にカラオケに行った話しと共に、親と子どもの意識の違いについて。 【子どもの成長に大人の理解がついていけない理由とは】 子育て期間は短い。せっかくなのにで楽しみましょう! と言われても、今まさに、子育てをして苦労しているん... -

劣等感が劣等に変わっていき、自己効力感の減退につながる

劣等と劣等感。言葉は似ていますが、似て非なるもの。 その意味を辞書で調べると 劣等:等級・程度などがふつうより劣っていること劣等感:自分が他人よりも劣っているという【感情】 とのこと。 一言でいえば、 劣等は【事実】であり、劣等感は【感情】 ... -

福祉保健専門図書館でも著書を置いていただいています

一般的な図書館だけではなく、福祉保健活動従事者向け専門図書館でも蔵書として置かれていました。このように色々な場所で置かれていること「知る」キッカケを与えて頂きありがたい限りです。 この専門図書館、ウィリング横浜に電話し、掲載しても構わない... -

紀伊国屋書店新宿本店で3か所展開! 子どもの未来が変わることを願って

書店売上日本一の紀伊国屋書店新宿本店で「育児」/「特別教育・情報教育」/「iPhone・スマホ」3つのコーナーで展開されていました! ・子どもが置かれている現状・大人が子どもに出し抜かれている現状 スマホ(ネット)は扱い方次第で、子どもに大きな... -

教育業界誌「塾と教育」で著書を紹介してくださいました 知る機会

教育業界における業界誌(雑誌)。「塾と教育」 その「塾と教育」の紙面に、 私、野本一真の著書 子どものスマホで「困った!」を防ぐスマホの与え方・使い方の教科書(産業能率大学出版部)子育て共育アドバイザー/学習塾塾長 野本一真著紀伊国屋書店ラ... -

著書を川口市の全小中学校へ寄贈 スマホ問題・子ども対応を考えるキッカケになれば

私、野本一真の著書 子どものスマホで「困った!」を防ぐスマホの与え方・使い方の教科書(産業能率大学出版部)子育て共育アドバイザー/学習塾塾長 野本一真著 を私が主として活動している埼玉県川口市の全小中学校(78校)へ寄贈しました。 本書に関... -

教師になったときに生かす「子どもを未熟な大人と考える」

教師を目指して頑張っている大学三年生からの手紙(レビュー)をもらいました。 私の著書を読んで感じたこと・学んだことを「子どもたち」「子どもを支える親」に伝えてくれる。 本書 子どものスマホで「困った!」を防ぐスマホの与え方・使い方の教科書(... -

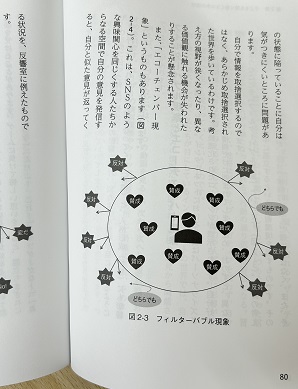

全国学力テストでも取り上げられたフィルターバブル現象とは

フィルターバブル現象とは?! 子どものいない大人からすると「関係ないよ」と思ってしまう、4月18日に行われた、小学6年生・中学三年生を対象とした全国学力テスト。 各種ニュースや新聞で報道されていますね。 この全国学力学習状況調査の問題・模範... -

スマホのことだけではなく、「子育て」で漠然としていた将来の不安が解消されました

スマホ問題を通して「親子関係の構築」に活かすことができるんだと思うようになりました。これから起こるトラブルや、子育ての問題に対しても言えること。今まで漠然としていた将来の不安が解消され、少しずつ今から意識していこうと思います。 子どものス...

12